El vino aguado de los íberos

Sí, desde la Antigüedad el vino siempre se tomó rebajado con agua, así se atestigua en fuentes escritas, como en las de Homero, Jenofonte o Clemente de Alejandría. Una vez que llegó a a tierras hispanas la producción de vino de manera formal, cosa que sucedió en el siglo VII a.C., saltando de la Ibiza fenicia a la ciudadela del Alto de Benimaquía en el Montgó (primer lagar hallado en la Península Ibérica), se cree que la población indígena tomó las costumbres foráneas. Además de cultivar la vid y elaborar vino, había que beberlo de manera refinada, tal como lo hacían fenicios y griegos. El comercio marítimo desarrolló una cultura panmediterránea en la que se compartían ideas y costumbres de todos los pueblos asentados en las riberas del Mediterráneo. Y así es como se llegó a compartir los modos de la hora de comer, lo que se llamó como simposio, que del griego se traduce como reunión de bebedores.

El rey del banquete

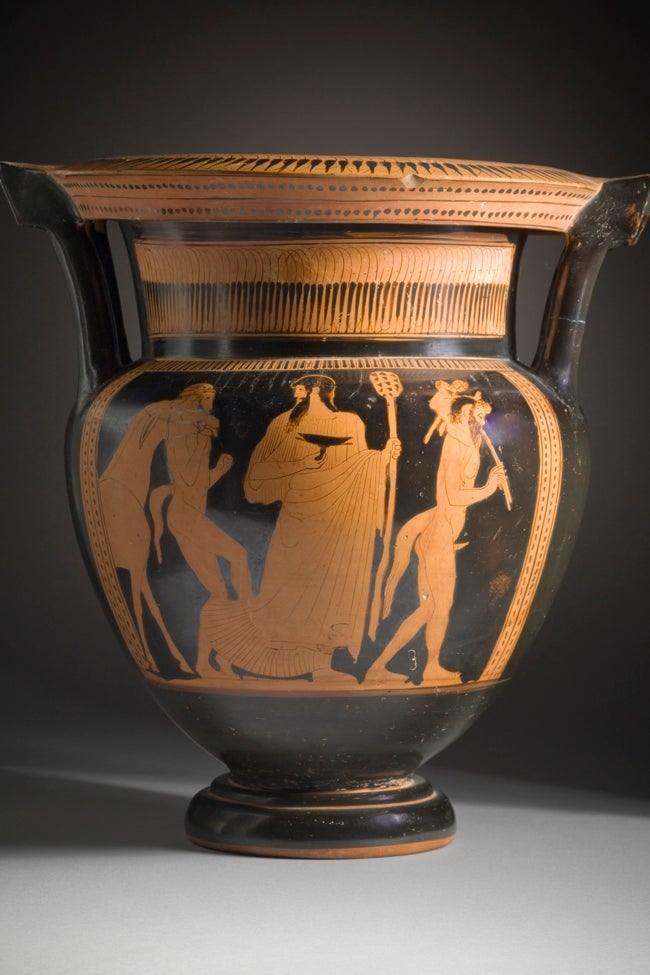

En los simposio ibéricos se utilizaban unos grandes recipientes cerámicos decorados para contener el vino, las conocidas como cráteras de columnas, llamadas así por la disposición de sus asas; de estas se han hallado muchos ejemplos en yacimientos arqueológicos a lo largo de toda la geografía de la Comunitat Valenciana. Una vez reclinados los comensales en largas banquetas o camas comenzaban con las libaciones dedicadas a los dioses, estas sí que se hacían con el vino puro, vertiendo un poco de este en el suelo, sobre la mesa o incluso sobre el fuego si lo hubiere desde una copa y sorbiendo todos un poco del mismo recipiente, en un acto de comunión.

Luego se jugaban a los dados o de alguna manera quién iba a ser el rey del banquete o simposiarca, cuya tarea principal era decidir las proporciones entre vino y agua para el servicio de ese día. Así, el vino se consumía introduciendo cada persona su copa en el interior de la crátera o con unos vasos de asas muy desarrolladas para no mancharse los dedos al sumergirlas en el vino. Estas amplias cráteras para el vino, datadas algunas de ellas por la arqueología desde el siglo IV a.C. en tierras valencianas, eran a menudo a imitación de originales griegos teniendo también, por su decoración y estilo, una función indicativa del grado social de sus propietarios. Y tanto fue así, que muchas de ellas sirvieron a los íberos en su viaje postrer, almacenando las cenizas de sus cuerpos, como así testimonian los numerosos hallazgos de estas piezas en necrópolis de aquella época. Todo ya estaba inventado.

Pasaron las centurias y en el siglo XVII el médico español Jerónimo Pardo publicó en Valladolid el Tratado del vino aguado y agua envinada (1661). Esta era una obra con fin dietético y que advertía de los problemas de beber el vino puro. Indicaba también cómo hacer la mixtura de agua y vino de manera conveniente, y de esto ha de tomar nota cualquiera que en la actualidad quiera ponerlo en práctica: « ...se debe variar el modo de aguar el vino según la variedad y calidad de los vinos, porque el vino más fuerte debe sufrir más cantidad de agua que no el flojo.» Luego, la advertencia de la calidad del agua es importante: «Lo primero es que el agua ha de ser fría y húmeda de su naturaleza. La segunda condición que sea clara, lúcida y transparente. La tercera, que sea delgada y ligera. La cuarta que no tenga sabor, ni color, ni olor. La quinta que fácilmente se caliente y fácilmente se enfríe. La sexta, que en el invierno esté caliente y en el estío fría. La séptima, que nazca y mane de lugares sublimes y altos, expuestos al nacimiento del Sol, de modo que corra del Occidente al Oriente.» Y para finalizar terminaremos con una máxima de la picaresca española que nada tiene que ver con las costumbres griegas ni con las dietéticas de nuestros galenos del Siglo de Oro, dice así: «un tabernero diligente, de quince cántaras hace veinte.»